10月20日(月)校長ブログ「Make it Kozy!」vol.382〜Nederlandより〜

本日は、オランダのGroenewald校(学校HPはこちら→https://www.groenewald.nl/)との交流を行った。

実は、このご縁は2001年まで遡る。当時、サッカー部の卒業生であるMさんが調整し、ぜひオランダの学校との交流をということで、同窓会のご寄付によりサッカー部がオランダ遠征し、Groenewaldo校を訪問したという。

それ以来、2006年にGroenewald校が高津高校に来られ、2008年、2010年には高津高校がSSH取組の一環としてGroenewald校を訪問した。ゆえに今回の高津高校への訪問は、19年ぶり2回目の訪問となる。長年のご縁がこのように再開し、誠に嬉しい限りである。

来日したのは、16歳〜18歳の生徒11名と教員5名。クリエイティブ・ラボにて歓迎セレモニーを開催し、4限の英語の授業に参加、高津生との会話を楽しんだあとは、同食堂にてランチ交流。選択したメニューは、20名のうち、14名が「唐揚げ丼」。国を問わずの唐揚げ人気は面白い。

午後は、日本文化を体験していただこうと、先生方も一緒に「三線」を体験。たった1時間ではあったが、皆筋が良く、終わる頃には音階すべてをマスター。皆立派なドヤ顔を披露する。音楽のK先生も和やかなムードとGroenewaldo校の副校長の要望に応えて「なだそうそう」を弾き語り。ついつい皆でうっとりと聞き惚れてしまった。

日本文化第2弾は「書道」。筆の毛に使用されている動物の説明や象形文字の説明など、脳をほぐした後、実践に入る。「山」「川」「鳥」を見本に生徒たちも集中して練習する。すぐに上手にかける生徒もいれば、苦心している生徒もいる。特に左利きの生徒には難しい。中には、上手くいかないので目先を変えて犬の絵やサインの練習をしている者もいる。さすがに先生方は真剣で、実に丈夫にとめやはねを表現されていた。

放課後は、部活動見学とESS部員との交流。先日のインドからの訪問時と同じく「折り紙」を伝授し、茶道室では「茶道」を体験。19年前と比較すると国際交流の形も大きく変わり、盛りだくさんの体験コースに皆さん大満足された。今後も交流が続くことを願う。Groenewald校の皆さん、良い時間をありがとうございました。明日は京都、明後日は広島を訪れるそうですが、お気をつけて、Have a nice trip!

ESS部、茶道部を始め、関わってくれたたくさんの生徒たちよ。皆さんのおもてなしの心は十分に伝わった。ありがとう!Make it Kozy!ますますグローバル、高津生!

オランダと 日本文化に 浸る秋

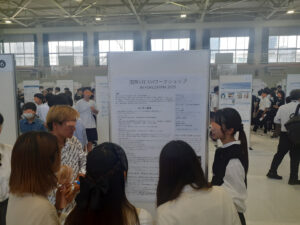

10月18日(土)校長ブログ「Make it Kozy!」vol.381〜大阪サイエンスデイ〜

本日は大阪サイエンスデイ第1部。「第1部」というのだから、当然「第2部」もある。第2部は、12月21日(日)、大阪工業大学梅田キャンパスで開催される。本日の発表から選ばれたグループが本日の審査員や各校の中間発表会で得た助言やヒントをもとに追調査・追実験を実施するなど、さらに深めた研究を発表する。

第1部では、高津高校は物理・化学が各2班、生物・地学・数学・情報が各1班の計8班が発表。私は前半しか参加できなかったが、数学、化学、情報、物理の順に発表を見学。少し時間にズレがあったので、見られなかった時間もあったが、皆それぞれこれまでの成果やうまくまとめたポスターを元に堂々と発表していた。

質疑応答では、なかなか厳しい質問に汗をかきつつ、一生懸命答える。数学班は、「この研究を深まるためには、まだ習っていない3年生の分野の知識も必要になる。頑張ってください」と助言をいただいた。化学班は「酸化亜鉛に変わる紫外線を防ぐ物質」について研究しているが、その調査方法や実験の時間等についてっご指摘を受けた。現状確かに不十分な点はあるが、現時点で可能な範囲の工夫はしていたようで、審査員の先生方に対しても物怖じすることなく対応していたところは誠に良き。

情報班は、スマホ依存について、時間制限や保護者に預けるなどの物理的制限による使用時間の減少は、あくまでも強制であって根本的な解決になっていないということで、「アプリの通知」によりどれだけ自制を促すことができるかということに挑戦している。調査実験はこれからのため、結果はまだ先だが、「発想は実に面白い」と評価されていた。「YBCO超伝導体のSr置換による不純物効果」という難しいテーマであるがゆえに、専門の先生方から「こういう方法もある。なぜこの方法を選んだのか」など、厳しい質問を投げかけられていたが、こちらも怯まず、今の自分たちの考えをしっかりと伝えられていた。とにかくまだ道半ばであり、失敗は改善すればよい。研究は失敗から何かが見つかる。しっかりとアドバイスを受けて、工夫を続けよう!Make it Kozy!後退はない、高津生!

今日をまた 成長の日と 喜ばし

10月17日(金)校長ブログ「Make it Kozy!」vol.381〜課題研究の基礎を学ぶ〜

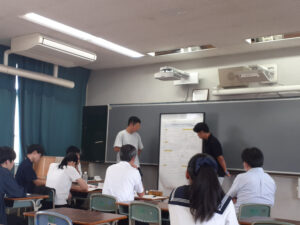

今週は、校内の公開授業週間と兼ねて、郊外にも授業を公開している。本校は、LGH(Leading GIGA Highschool)指定校でもあり、1人1台端末を積極的な活用を推進している。本日は、1年生の課題研究の基礎を学ぶ『LCⅠ』の授業を公開。

本校は、御存知の通りSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校でもあり、第Ⅳ期3年めとなる現在、課題研究の充実とさらなる発展、普及に努めている。課題研究(学校によっては「総合的な探究の時間」)は、工業科などの専門学科では、3年間の学習の集大成として、多くは実践的なものづくりが多かったが、現在はすべての学科で「総合的な探究の時間」として設けられている。以前の「課題研究」は学びの形が明らかであったが、現在は「自ら課題を設定し、調査や実験を通して、課題を解決していく学習」として定着している。が、その指導法はいまだ確固たるモノはなく、学校の実情や生徒の意欲に左右されるのが現状である。

ただ、SSH指定校の一つとして、この課題研究、探究活動を形にしていくのが本校の使命であり、現在はその拠点校として、他校に教材や指導法を積極的に普及し、波及させていくよう動いている。『LCⅠ』は、2年生での本格的な「探究活動」に向けて、その学び方を学ぶ大切な授業である。

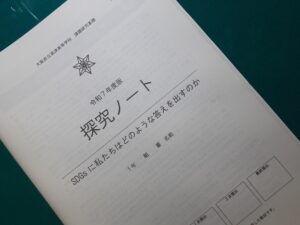

その学び方の指針となるのが、本校の独自教材「探究ノート」。学校HPでもダウンロードできるようになっており、どんどん活用していただくのは嬉しいこと。出し惜しみは世の中のためにならない。活用する中でお気づきの点があれば、どしどしご意見を頂戴したい。

と、話は逸れたが、生徒たちはこの「探究ノート」に従って、まずは、調べ学習から始める。Chrombookを使用するが、生徒たちも慣れたもの。タイピングも早い早い。手がゴツい私は常にマウスを使用しているが、生徒たちは指でスイスイ作業している。実に羨ましい。テーマ設定は、ゼロからでは難しい(もちろん想いのある生徒はいるだろうが)ので、大きなテーマとして重要でわかりやすい「SDGs」の中から選ぶこととしている。生徒たちは、SDGsの書く目標を確認し、ピンと来た目標について、早速調べている。最初が肝心の「探究活動」なので、この動きの速さは大歓迎。今後の生徒の活動に期待する。

学び方を学ばび、他の学習にも活きる。Make it Kozy!自ら学べ、高津生!

掘り下げて 掘り下げるほど 面白し