2月9日(月)校長ブログ「Make it Kozy!」vol.446~図書室へどうぞ!~

昨日、スーパーに行くと、「肉のジャンボ市」と謳って大安売りをしていたので、そうか、今日は肉(29)の日か!と一瞬嬉しくなったが、昨日は8日、肉(29)の日でも何でもない。何やら騙された感を抱き、結局肉は買わず・・・。

さて、本日、1・2年生に「図書館報」2026冬・春号が配信された。本校の図書室は決して広いとは言えないが、担当教員が様々な情報を得て、図書の充実を図っている。利用者自体は減少気味というから、もっと利用してほしい気持ちが強い。実際図書室に足を踏み入れると、さらにその気持ちは強くなる。というのは、書店に並んでいる、いわゆる平積みされている本が同じように並んでいるからである。予算に限界はあるが、今読みたい本はまんべんなく置かれている。ベストセラーが新品のまま輝いている姿は一見美しいが、手垢にまみれた姿はもっと美しい。物価高の現在、単行本の新刊なら小説で約2千円、専門書なら3千円は下らない。それらがずらりと並んでいるのだから、ぜひ借りて読んでほしい。

一方で、読書好きにとっては、まさに垂涎の間。読みたいだけ読めると実に好評である。先の「図書館報」は、その読書好きの多くで構成される図書委員会が発行。図書室の案内や使用方法をはじめ、各学年の図書委員が推薦する「おすすめ本」の紹介がある。企画「高津高校はじめの100冊」と題して、本校教職員による、生徒が読書を始めるのに適した本100冊リストを作成し、昨年すでに生徒に配信している。あの先生がこんな本を読んでいるのかと、その意外性や納得感を味わいつつ、読書を楽しみ、新しい世界を知ってほしい。

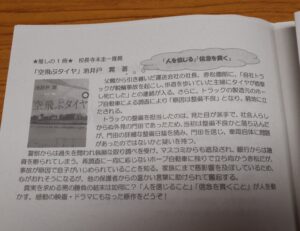

小生も5冊を推薦した。そのうち、図書委員アンケートで上位となった池井戸潤著『空飛ぶタイヤ』をあらためて「図書館報」に掲載。興味を持って一人でも読んでくれれば嬉し。感想を述べてくれればなお嬉し。1冊の本で対話ができればさらに嬉し。何十年も前(1984年)の、読書に関する衝撃的なキャッチコピー、「想像力と数百円」は、未だに頭から離れない(制作者の糸井重里氏曰く、「最初から”不朽の名作”を作ろうと思って書いた」とのこと)。Audibleやkindleなどの便利さを受け入れつつも、紙の本を手に取る小生。古いと言われようが、死ぬまで我が手で紙のページをめくりたい。Make it Kozy!さぁ、本を手に取ろう。高津生!

目覚めても ページめくりて また夢を見る

2月7日(土)校長ブログ「Make it Kozy!」vol.445~志を同じくして~

本日は、来週14日(土)に控えている大阪府GLHS合同発表会の練習会兼交流会。合同発表会は、毎年2月に大阪大学吹田キャンパスのコンベンションセンターで開催される。府立文理学科10校の主に文系課題研究の発表会で、各校の代表10班がレベルの高い研究の成果が披露される。

ただ、当日は10班が発表するため、集まった生徒同士が交流する時間がない。そこで、せっかく高い志をもつ生徒同士が集まるのだから、より交流することでお互いに刺激を受け、さらに成長する機会になるのではないかと、昨年から本番前の最終チェックを兼ねて本校での交流会を設けた。

本日も4校が集まり、まずはプレゼンがなされた。発表する側は言葉の定義も内容もすべてわかっているが、初めて説明を聞く側にはわからないことも多い。そのあたりをどんどんやり取りしてほしい。

同じ文理学科でも、校訓も違えば学校の雰囲気も異なる。普段学校で過ごし、当たり前に思っていることが少々違うこともある。この交流会がお互いにとって刺激となり、新たな気付きがあれば嬉しい。想像以上の成長を!Make it Kozy!頑張れ、GL生!

高志よく 熱く語るは 未来かな

2月6日(金)校長ブログ「Make it Kozy!」vol.444~2年生、狎れずに~

1年生(80期生)がこの週末まで「3点固定強化週間」であることは伝えたが、2年生(79期生)も、1月8日(木)から後期期末考査終了までの2月25日(水)まで、「生活リズム矯正徹底期間!!~LIFESTYLE OVERHAUL PERIOD 79~」を絶賛開催中!「週間」「期間」の違いで長短はあるが、趣旨は同じ。2年生は入学して長い分だけリズムの差が激しい。生徒同士を比較しての差ももちろんあるが、一人の生徒の入学時の緊張感のあるリズムと2年近く過ごした慣れとの差は歓迎できない。進路実現を控えた3年生に進級するにあたり、あらためて生活リズムを”矯正”しようというもの。

歯の”矯正”や骨盤の”矯正”など、いろんな”矯正”があるが、要は自分自身で直すのではなく、外部の力により”強制”して直すことになる。とはいえ、学校の教員が24時間が見張ることもできないので、その点は、生徒同士であったり、家庭に戻れば保護者の方であったりで、「あんた、携帯ばっかりいじらんと、ちょっと前やったら机の前に座っとったで!」とか「いつまで起きてるん?勉強?前はもっと早よ始めて早よ寝とったやないか!」など、ちょっとした以前との変化にツッコミを入れていただきたい。

ということで、現在、教室の壁には、今でもモチベーションを上げるために愛読している受験生が多いと聞く「ドラゴン桜」の一節が貼られている。「生徒の登校風景を見ればその年の合格実績は即座に判定できる」「遅刻が多いとなぜ受験で苦戦するのよ」・・・。

この問いに対する桜木建二の答えは、高津高校の現在の進路指導方針そのもの。Make it Kozy!高津生ならわかるはず。Make it Kozy!当たり前のことを当たり前に。日々実行、高津生!

当たり前 過ぎた時間は 戻らない